从“没话可说”到“主动构建”

Published on

导言:普遍存在的沉默

在会议室里,一位有能力的专业人士在关键时刻欲言又止;在研讨会上,一个聪明的学生无法清晰地阐述自己的疑问;在朋友的餐桌上,有人内心有千言万语,却只能报以沉默的微笑。这些场景中弥漫的,是一种普遍的困境——感觉“肚子里没货”,无法将内心的想法有效输出。这种经历常常被归咎于个人性格的内向、记忆力的衰退,或是语言能力的匮乏。然而,这种沉默并非一种无法改变的个人缺陷,而是一个普遍存在且可以被解决的系统性问题。

本文的核心论点是:在大多数情况下,“没话可说”的根源并非语言问题(缺少词汇),而是思维与见识的问题(缺少经过处理的洞见)。相应的,高效的解决方案并非盲目地、海量地吞食信息,而是有意识地建立一个属于自己的“洞见引擎”——一个集“主动输入-结构化思考-框架化输出”于一体的闭环系统。本文将深入剖析这一系统的每个环节,旨在为读者提供一套将沉默转化为深刻表达的架构与方法论。

第一部分:诊断——解构沉默的根源

1.1 巨大的误诊:混淆工具箱与设计图

在探寻“没话可说”的解决方案时,人们最常犯的错误,是将问题归咎于语言能力本身。这种普遍的误解,源于一个简单却极具误导性的逻辑:因为表达的最终障碍体现在“说不出话”或“写不出字”,所以问题一定出在语言这个环节。然而,一个极具诊断性的问题足以揭示这一逻辑的谬误:“如果你在用母语讨论某个话题时同样感到无话可说,那么问题显然不在于词汇量。”

将语言能力(如词汇、语法)比作一个语言工具箱,而将我们想要表达的思想观点比作一张思想设计图,这个误区就变得显而易见。许多学习者耗费大量精力去扩充工具箱——背诵生僻词汇、记忆复杂句式,却发现自己依然无法“建造”出任何有意义的表达。这就像一个拥有最先进工具的工匠,却没有设计图,最终只能茫然地摆弄工具,无法完成任何作品。背诵《新概念英语》之类的教材,主要解决的是“如何表达”(How to express)的语言流畅度问题,但无法解决“说什么”(What to say)的内容生成问题。

这种现象背后,是一种“流畅性的错觉”。人们常常将语言的流畅(能产出语法正确的句子)与思想的流畅(能产出逻辑连贯、富有洞见的观点)混为一谈。由于语言表达的失败是最直观的症状,人们便错误地将治疗焦点放在了语言这一表层系统上,而忽略了其背后更为根本的思想生成环节。正确的因果链条应当是:先有清晰、结构化的思想,然后才是语言的调动与组织。当思想这张“设计图”缺失时,再华丽的“工具箱”也无用武之地。因此,解决问题的关键,在于将关注点从语言本身,转移到其上游——思想的形成与加工过程。

1.2 认知鸿沟:被动接收与主动构建

要理解思想为何会“缺货”,我们需要深入到认知科学的层面,辨析两种根本不同的学习与信息处理模式:被动接收(Passive Reception)与主动构建(Active Construction)。这为我们诊断“内容问题”提供了科学的理论基础。

根据认知科学的研究,被动学习指的是学习者在过程中主要扮演信息接收者的角色,例如无互动地听讲座、默读教科书、浏览信息流或观看视频 。这种方式虽然能够快速地接触大量信息,但其认知参与度较低。大脑在这种模式下进行的是“表层学习”(surface learning),信息未经深度加工,因此很难形成稳固的记忆和深刻的理解,极易被遗忘 。

相反,主动学习则要求学习者深度参与到学习过程中,通过提问、讨论、应用概念、甚至教授他人等方式与信息进行互动 。主动学习之所以高效,是因为它强制大脑进行更高阶的认知活动。例如,“提取练习”(retrieval practice,如自我测验)和“精细化加工”(elaboration,如用自己的话解释概念),能够在大脑中建立更强大、更持久的神经连接 。研究表明,与传统的被动听讲相比,参与主动学习的学生的考试表现平均能提升6% 。

现代社会的信息环境,恰恰是“被动接收”的温床。社交媒体的信息流、短视频的算法推荐、新闻客户端的推送,其设计初衷就是为了降低用户获取信息的认知门槛,使其可以毫不费力地持续消费。这造成了一种“博学的假象”:我们每天接触海量信息,感觉自己无所不知,但当需要就某一话题发表独立见解时,大脑中却是一片空白。这是因为这些信息从未被真正地“加工”和“吸收”,它们只是流经了我们的大脑,并未成为个人知识体系的一部分。

因此,问题的关键不在于输入的“量”不足,而在于输入的“质”不高,即缺少认知层面的深度参与。许多人感到“肚子里没货”后,本能的反应是加大输入量——读更多的书、看更多的资讯。但这是一种“盲目输入”,如果学习模式不改变,增加再多的被动输入也只是加剧了信息过载,而无法转化为真正的洞见。真正的解决方案,在于转变输入的模式,将每一次信息接触都从被动的“接收”,转变为主动的“构建”。

表1:输入的光谱:被动接收与主动构建的对比

| 被动接收 (低认知投入) | 认知过程 | 可能结果 | 主动构建 (高认知投入) | 认知过程 | 可能结果 |

|---|---|---|---|---|---|

| 浏览新闻标题 | 表层编码 | 记忆留存率低,无原创观点 | 阅读社论并反问“我是否同意?” | 评估与论证 | 形成个人立场,强化批判性思维 |

| 一边多任务一边看纪录片 | 注意力分散 | 信息碎片化,无法形成系统认知 | 暂停纪录片以总结关键论点 | 总结与提炼 | 抓住核心逻辑,构建知识框架 |

| 不做笔记地阅读书籍 | 机械接收 | 难以回忆关键信息,理解肤浅 | 阅读书籍并绘制概念思维导图 | 关联与整合 | 建立知识点之间的联系,深化理解 |

| 观看教学视频 | 单向灌输 | 知识孤立,应用能力差 | 观看后尝试将内容教给他人 | 提取与重构 | 检验并巩固理解,发现知识盲区 |

第二部分:解决方案——构建洞见系统

诊断问题的根源后,我们便可以着手构建一个系统性的解决方案。这个系统包含三个环环相扣的阶段:输入、思考和输出。其核心目标是将无序的信息消费,转变为有序的洞见生产。

2.1 第一阶段(输入):从信息消费者到洞见架构师

系统的第一步是彻底改变输入的性质,从一个被动的信息消费者,转变为一个主动的洞见架构师。这意味着输入不再是漫无目的的浏览,而是带有明确目标的知识建构活动。用户提出的“从阅读事实转向阅读观点”以及“主题阅读”正是这一阶段的核心策略。

从“事实”到“观点”的转变:单纯阅读事实性信息(如突发新闻报道)只能提供原始数据。而精读高质量的评论与社论,则是在学习专业人士如何处理这些数据,并将其构建成一个有逻辑、有论据的观点。这好比学习烹饪,只看食材清单(事实)是远远不够的,更重要的是观摩大厨的烹饪过程(观点构建),学习他们如何搭配食材、控制火候、调配味道。通过分析评论文章的结构——如何提出论点、如何组织论据、如何反驳对立观点——我们实际上是在逆向工程高水平的思维模式。

“主题阅读”的力量:这一方法是主动构建知识体系的加速器。当围绕一个特定主题(例如,人工智能对艺术创作的影响)刻意地去阅读多方立场(支持、反对、中立)的文章时,大脑被迫进入一种高强度的对比、分析和整合状态 。这种方法有几个关键优势:

- 强迫建立深度:它避免了浅尝辄止,迫使学习者深入一个领域的复杂性与细微差别。

- 暴露思维模型:通过接触不同甚至对立的观点,我们能看到不同思想流派是如何构建其论证的,这极大地丰富了我们自己的思维工具库。

- 促进综合与创新:真正的洞见往往产生于不同观点的碰撞之处。当大脑试图调和这些冲突信息时,便为新观点的萌生创造了条件。

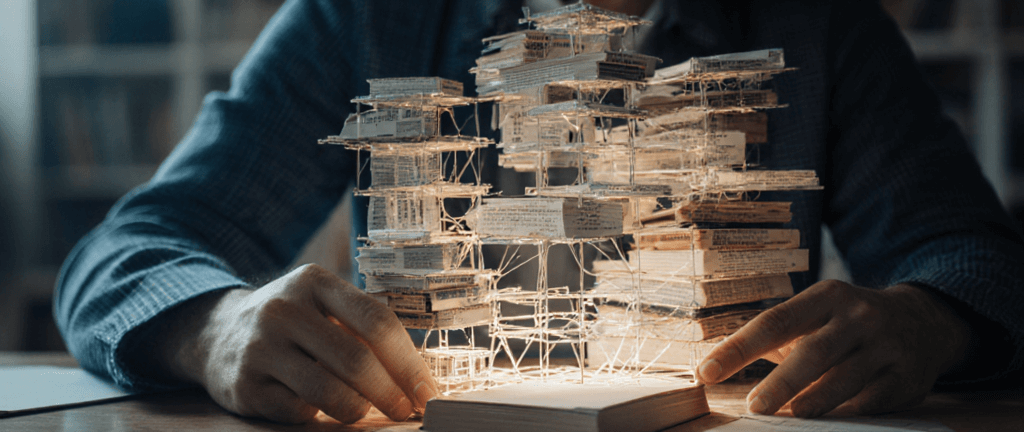

这种主动的输入方式,其目的不再是简单地收集孤立的信息点,而是在大脑中构建一个关于特定主题的“心智晶格”(Mental Lattice)。在这个晶格中,每个知识点都不是孤立的,而是与其他知识点通过逻辑关系(支持、反对、因果、类比)紧密连接。当新的信息进入时,它可以被迅速地定位并“焊接”到这个既有结构上,从而不断加固和扩展个人的知识体系。一个强大而灵活的心智晶格,正是源源不断产生原创洞见的基础设施。

2.2 第二阶段(思考):启动“观点加工厂”

如果说主动输入是为工厂备齐了高质量的原材料,那么结构化思考就是启动工厂的生产线,对这些原材料进行深度加工。大多数人的问题在于,信息即便被主动输入,也常常未经处理就流失了,造成了“思考的惰性”。用户提出的“黄金五问”法,正是一套旨在对抗这种惰性、强制大脑加工信息的刻意练习工具。

这五个问题构成了一个从理解到创造的完整认知链条,它是一个可重复的、用于生产原创思想的算法:

- 它说了什么? (What?) -> 认知技能:总结。这一问强制我们将复杂信息压缩为核心要点,是检验我们是否真正理解的第一步。

- 它为什么这么说? (Why?) -> 认知技能:分析。这一问要求我们探究其背后的逻辑、证据和潜在假设,从“知其然”深入到“知其所以然”。

- 我同意吗? (Agree/Disagree?) -> 认知技能:评估。这是整个流程的关键转折点。它标志着我们从一个被动的知识接收者,转变为一个主动的观点评判者。正是在这里,个人立场的种子开始萌发。

- 我的理由是什么? (My Reasoning?) -> 认知技能:论证。这是观点的核心构建环节。它要求我们为自己的立场提供辩护,组织逻辑和证据来支撑自己的判断。

- 这让我想到了什么? (Connection?) -> 认知技能:综合。这是最高层次的思维活动。它要求我们将当前观点与自己已有的知识体系(其他领域的概念、个人经历、读过的其他文章)进行连接,从而催生出全新的、跨领域的洞见。

这套方法并非凭空创造,它与许多成熟的结构化思考技术异曲同工,例如用于探寻问题根源的“5个为什么”方法(5 Whys) 和用于分解问题的逻辑树(Logic Tree)。但“黄金五问”的独特之处在于,它不仅是诊断性的,更是生成性的。它的最终目的不是找到一个既有的答案,而是创造一个属于自己的新观点。

这个五步流程本质上是一个认知加工的流水线:原始信息作为输入,前两步进行解构与质检(理解与分析),后三步则进行重构与创新(形成个人立场并将其整合进知识体系)。通过反复练习,这个流程可以内化为一种思维习惯,使我们面对任何信息时,都能自动地启动这个“观点加工厂”,从而持续地产出高质量的洞见。

表2:“黄金五问”工具箱

| 问题 | 认知技能 | 行动指引 |

|---|---|---|

| 它说了什么? (What?) | 总结 (Summarization) | 用一句话概括作者的核心信息是什么? |

| 它为什么这么说? (Why?) | 分析 (Analysis) | 作者使用了哪些证据或逻辑?其底层的假设是什么? |

| 我同意/不同意吗? (Agree/Disagree?) | 评估 (Evaluation) | 我的初步立场是什么?是完全同意、部分同意,还是完全不同意? |

| 我的理由是什么? (My Reasoning?) | 论证 (Argumentation) | 支撑我立场的1-3个关键理由是什么?我有什么证据? |

| 这让我想到了什么? (Connection?) | 综合 (Synthesis) | 这是否让我想起其他领域的某个概念、一段个人经历,或另一篇文章?这种连接催生了什么新想法? |

2.3 第三阶段(输出):锻造并构建你的观点

系统的最后阶段是将加工完成的观点有效地组织和呈现出来。这一阶段需要解决两个常见的输出障碍:一是“记不住处理过的信息”,二是“有想法但说出来很乱”。

2.3.1 克服记忆障碍:“便利贴”法的认知卸载

许多人抱怨“看完电影记不住情节”、“读完文章想不起来细节”,并将其归咎于记忆力差。但这实际上是一个战略错误,而非能力缺陷。试图记住所有细节不仅效率低下,而且会消耗大量的认知资源,反而妨碍了更重要的分析和洞察活动 。用户提出的“便利贴”法(或备忘录法),正是一种巧妙的解决方案,它本质上是一种“认知卸载”(Cognitive Offloading),将记忆的负担外包出去,从而解放大脑,使其专注于更高层次的思考。

这个方法的精髓在于其靶向捕捉机制。它不记录中性的“信息”,而是捕捉高价值的“反应”和“抽象”:

- “触动点” (Wow!/Touchpoint):捕捉那些引发强烈情感或智识共鸣的瞬间。这些是构成有力例证和故事的最优质素材。

- “困惑点” (Huh?/Point of Confusion):捕捉那些引起认知冲突或不解的地方。这些是进行批判性分析和提出独到见解的绝佳起点。

- “核心词” (Core Word):强制对整体内容进行一次高度浓缩的直觉性概括,这本身就是一种深度的综合练习。

这个方法远不止是一个笔记系统,它更是一个实时意义过滤器。在信息输入的瞬间,我们的大脑会被海量数据淹没。试图记住所有内容是不可能的,只会导致认知过载 。而“触动点”和“困惑点”这两个探针,训练我们的大脑自动标记那些产生强烈内部信号(无论是积极的共鸣还是消极的摩擦)的时刻。这些信号是“重要性”的天然代理。那些让我们惊讶、感动或困惑的内容,几乎总是比那些我们被动接受的信息更有价值。因此,“便利贴”法帮助我们绕过了信息筛选的繁重劳动,直接捕获了一份经过预筛选的、最有力、最相关的“观点素材清单”。

2.3.2 清晰的蓝图:使用PREP框架结构化表达

拥有了经过深度思考的观点和精准捕捉的素材后,最后一步就是将它们清晰、有说服力地呈现出来。许多人“感觉有话要说,但一开口就乱了套”,这正是因为缺少一个稳定可靠的思维框架或“脚手架”。PREP框架,即 观点(Point)- 理由(Reason)- 举例(Example)- 重申观点(Point) ,就是这样一个简洁而万能的表达工具。

PREP框架的结构和有效性在沟通领域得到了广泛证实 :

- P (Point - 观点):开门见山,先说结论。这种“结论先行”的方式,极大地降低了听众的认知负荷。它为听众提供了一个理解后续所有信息的框架,让他们不必猜测你的意图 。

- R (Reason - 理由):解释你为什么持有这个观点。这是构建逻辑和信服力的核心环节 。

- E (Example - 举例):提供具体的例子来支撑你的理由。这是将抽象论证变得具体、生动和可信的关键一步。

- P (Point - 重申观点):最后再次强调你的核心观点,确保信息被有效传达和记忆 。

这个框架的强大之处在于它与前两个阶段的产出形成了完美的协同。在“黄金五问”中形成的“我的理由”可以直接用于 R (理由) 部分;而在“便利贴”法中捕捉的“触动点”和“困惑点”,则是 E (举例) 部分的最佳素材。这个系统性地解决了“有论点无论据”的常见难题。

更深层次地看,PREP框架的有效性根植于其以受众为中心的设计哲学。在信息爆炸的时代,听众的注意力是稀缺资源。传统“铺垫-发展-高潮-结尾”的叙事结构虽然在文学中很有效,但在需要快速决策和传递信息的专业沟通中却效率低下 。PREP的“观点先行”结构,是对听众时间和精力的一种尊重。它首先回答了听众心中最重要的问题——“这和我有什么关系?”(So what?),从而迅速建立沟通的有效性,使得后续的理由和案例能够被更有目的地倾听和理解。

表3:PREP框架蓝图

| 被动接收 (低认知投入) | 认知过程 | 可能结果 | 主动构建 (高认知投入) | 认知过程 | 可能结果 |

|---|---|---|---|---|---|

| 浏览新闻标题 | 表层编码 | 记忆留存率低,无原创观点 | 阅读社论并反问“我是否同意?” | 评估与论证 | 形成个人立场,强化批判性思维 |

| 一边多任务一边看纪录片 | 注意力分散 | 信息碎片化,无法形成系统认知 | 暂停纪录片以总结关键论点 | 总结与提炼 | 抓住核心逻辑,构建知识框架 |

| 不做笔记地阅读书籍 | 机械接收 | 难以回忆关键信息,理解肤浅 | 阅读书籍并绘制概念思维导图 | 关联与整合 | 建立知识点之间的联系,深化理解 |

| 观看教学视频 | 单向灌输 | 知识孤立,应用能力差 | 观看后尝试将内容教给他人 | 提取与重构 | 检验并巩固理解,发现知识盲区 |

第三部分:实证——一个完整系统的运作

为了证明这套“主动输入-结构化思考-框架化输出”系统的实际效用,我们将以一个具体的案例——解构健康心理学家凯利·麦格尼格尔(Kelly McGonigal)的著名TED演讲《如何让压力成为你的朋友》——来进行一次完整的演练 。

3.1 案例研究:解构《如何让压力成为你的朋友》

假设一位观众在观看完这个演讲后,希望能够清晰地表达自己的收获和观点。他将运用我们所构建的三阶段系统。

第一阶段:主动输入(“便利贴”法)

在观看演讲的过程中,他不做详细的笔记,只专注于捕捉高价值的反应,并记录在三张便利贴上:

- 便利贴 1 (触动点 - Wow!):催产素(Oxytocin),这种被称为“拥抱荷尔蒙”的物质,竟然是压力反应的核心组成部分。它不仅促使我们在压力下寻求社会连接,还能从生理上修复心脏的压力损伤。这颠覆了我对压力纯粹是“消耗”的认知 。

- 便利贴 2 (困惑点/震惊点 - Huh?):演讲中提到,在美国,“相信压力有害”这一信念,是第15大死因,其致死人数超过了艾滋病和谋杀案。这意味着,我们对压力的“叙事”比压力本身更具杀伤力 。

- 便利贴 3 (核心词 - Core Word):连接即韧性 (Connection-as-Resilience)。

第二阶段:结构化思考(“黄金五问”法)

他选择“便利贴1”的内容,用“黄金五问”对其进行深度加工:

- 它说了什么? (What?):麦格尼格尔揭示,人体的压力反应中内嵌了一种亲社会的、具有生理修复功能的机制——催产素的释放。

- 它为什么这么说? (Why?):她的目的是为了重塑人们对压力的认知,证明压力并非纯粹的负面体验,它同时也在生理上为我们应对挑战、建立社会连接和增强勇气做好了准备。

- 我同意吗? (Agree/Disagree?):完全同意,并且深受启发。

- 我的理由是什么? (My Reasoning?):这个观点为“社会支持能够有效缓冲压力”这一心理学常识提供了坚实的生物学解释。它将“寻求帮助”从一种可选的应对策略,提升到了顺应生理本能的生物学必需行为。这解释了为何孤立无援的个体会更容易被压力击垮。

- 这让我想到了什么? (Connection?):这与进化心理学的观点不谋而合。在远古环境中,一个在面临威胁(压力)时,其成员能够更紧密地团结协作的物种,将拥有巨大的生存优势。因此,压力促使我们变得更“社会化”,这是一种进化选择的适应性特征,而非一个需要被“修复”的缺陷。

第三阶段:框架化输出(PREP框架)

现在,他已经拥有了经过深度加工的观点和精准的素材。他可以利用PREP框架,将这些内容组织成一段清晰有力的论述:

-

P (观点 - Point):

麦格尼格尔演讲中最深刻的洞见在于,她揭示了人类的压力反应在生物学设计上,是需要通过“社会连接”而非“个体隔离”来解决的。

-

R (理由 - Reason):

她通过科学研究证明,在压力反应中释放的关键荷尔蒙——催产素,其核心功能就是驱动我们去寻求他人的支持与关怀。更重要的是,这种荷尔蒙能够直接保护我们的心血管系统,甚至修复因压力造成的心脏细胞损伤。

-

E (举例 - Example):

这一点在她引用的一个对1000名成年人进行的研究中得到了最有力的证明。研究发现,那些在生活中经历了巨大压力,但同时又花时间去关心和帮助他人的人,其死亡风险完全没有因为压力而增加。关爱他人的行为,从生理上构建了对抗压力的韧性 。

-

P (重申观点 - Point):

因此,这个演讲从根本上重新定义了压力管理。最有效的策略或许不是想方设法地逃避压力,而是在压力之下,更主动地去与他人建立连接,并在相互支持中找到化解压力的力量。

通过这个三步流程,这位观众从最初模糊的“感觉很有启发”,到最终能够产出一段有观点、有理由、有证据的、结构清晰的完整论述。他没有依赖对演讲全文的死记硬背,而是通过一套系统,高效地完成了从输入到输出的全过程。

3.2 结论:从“无话可说”到“准备构建”

我们提出的“主动输入-结构化思考-框架化输出”闭环系统,旨在提供一套具体的、可操作的方法论,以打破这一困境。

- 主动输入,通过精读观点和主题阅读,让我们从信息的海洋中淘出真金,为思考提供高质量的原材料。

- 结构化思考,借助“黄金五问”这样的工具,点燃思维的引擎,将原材料加工成独一无二的洞见。

- 框架化输出,利用“便利贴”法和PREP框架,为我们的洞见搭建坚固而清晰的结构,使其能够被有力地传达。

最终,我们希望传递的核心信息是:“有料”并非一种与生俱来的天赋,而是一种可以通过刻意练习习得的技能。它不是记忆力的比拼,而是构建思维架构的能力。当我们不再将自己定位为信息的被动消费者,而是开始扮演一个主动的“洞见架构师”时,我们便拥有了打破沉默的钥匙。曾经那种“无话可说”的窘境,将被一种全新的状态所取代——面对任何话题,我们都已准备就绪,随时可以开始构建属于自己的、值得被倾听的观点。